Werke

Lausbuben, 1908

Audio- und Textinformation zum Werk

„Technisch sauber, temperament- und ziemlich kunstleer“ nannte Emil Nolde die Radierungen, die er in den Museen vorfand. Ihnen wollte er mit seinem grafischen Können etwas Neues entgegensetzen. Im Frühjahr 1908 – als er sich vorübergehend in der Nähe von Dresden aufhielt – schrieb er an einen Freund: „Es geht mir wohl gut, ich habe wieder intensiv gearbeitet… Dann habe ich Straßenbuben und Schulmädchen gezeichnet, Lastpferde und Jungvieh und viele Landschaften.“

Tatsächlich ritzte der Maler bei seinen Radierungen die Genreszenen ohne Vorentwurf direkt in die Metallplatte. Dabei führte er seinen Griffel mit der Leichtigkeit eines Zeichenstifts. Mit wenigen Linien riss er die Figuren der beiden bäuerlichen Jungen an. Die atmosphärischen Nuancen entstanden durch den späteren Ätzvorgang.

Beim Ätzen im mehrstündigen Säurebad verändern sich jene Partien der Radierung, die nicht mit einer säurebeständigen Schicht abgedeckt werden. Geritzte, zeichnerisch harte Linien lösen sich auf und gewinnen im Wechselspiel mit den Schraffuren, Flecken oder wolkigen Partien eine malerische Qualität. Nolde provoziert beim Ätzvorgang gekonnt unvorhersehbare Effekte, um seiner Intuition schöpferische Gestalt zu verleihen. Der Maler Max Liebermann behauptete mit Recht von ihm, dass er beim Radieren alle Regeln auf den Kopf stelle.

Mit seiner besondere Radiertechnik, aber auch durch seine reduzierte Darstellung hütete sich Nolde gekonnt, die „Lausbuben“ ins Anekdotische oder Süßliche zu ziehen. Er betrachtete seine beiden Modelle mit gewisser Nüchternheit und hob sie durch schlaglichtartige Beleuchtung aus dem dunkel changierenden Hintergrund hervor. So bot er ihnen für ihren selbstbewussten Auftritt eine rundherum angemessene Bühne.

Blumengarten mit Fingerhüten und Feuerlilien, 1920

Audio- und Textinformation zum Werk

Emil Nolde führte ein exaktes Verzeichnis über die Entstehung seiner Arbeiten. Dieser Werkliste zufolge ist „Blumengarten mit Fingerhüten und Feuerlilien“ von 1920, was sich auch an diversen Gestaltungsmerkmalen ablesen lässt. Blumenbilder aus früheren Jahren zeigen oft impressionistische Gartenszenen mit arrangierter Natürlichkeit. Doch hier erinnert der Maler in seiner Darstellungsweise an ein Stillleben – zum Greifen nahe, mit engem Bildausschnitt und hoch liegendem Horizont. Damit wagte er sich weit über seine anfängliche Darstellungsweise hinaus.

Noldes Blumengarten ist klar gegliedert – eine kompositorische Ordnung mit deutlichen Achsen und ausgewogenen Farbkontrasten. Dennoch wirkt nichts arrangiert. Vor einem Hintergrund in kaltem Grün und Blau glühen die Fingerhüte in Altrosa und Dunkelrot. Orangefarbene Feuerlilien stehen neben leuchtend gelben Arnika. Der Rahmen sprengenden Üppigkeit liegt ein harmonisches System zugrunde.

Gedanken an die Urkraft der Natur, an Wachsen und Verblühen drängen sich auf. Nolde bezog sich bewusst auf die Darstellungsweise traditioneller Vanitas-Stilleben – auf die barocken Sinnbilder der Vergänglichkeit.

„Ich liebte die Blumen in ihrem Schicksal“, erklärte der Maler ganz im Sinne seiner religiös anmutende Natur-Anschauung, „emporsprießend, blühend, leuchtend, glühend, beglückend, sich neigend, verwelkend, in der Grube endend. Nicht immer ist unser Menschenschicksal ebenso folgerichtig und schön, aber auch immer endigt dies im Feuer oder in der Grube.“

Marabus, 1923/24

Audio- und Textinformation zum Werk

Im Winter 1923/1924 schuf Emil Nolde eine Reihe von Aquarellen mit Tiermotiven aus dem Berliner Zoo –wobei er den Zoo als Entstehungsort des Bildes vollkommen ausblendete. Er konfrontierte seine Betrachter nur mit der Schönheit und Ursprünglichkeit der dargestellten Tiere. Bewusst verzichtete er auf menschliche Einfühlungsversuche und vermied jeden Hinweis auf die Gefangenschaft seiner Modelle.

Bei dieser Darstellung der „Marabus“ steht die kompositorische Harmonie offensichtlich im Vordergrund. Ganz auf Balance bedacht bezieht der Maler die beiden Vogelsilhouetten so aufeinander, dass sich zwischen der gestreckten Haltung des einen Tiers und der geduckten des anderen ein deutliches Spannungsfeld entwickelt.

Einmal mehr gelingt es Nolde durch seine Aquarelltechnik die stoffliche Substanz seiner Motive völlig vergessen zu machen. So verzichtet er auf den zeichnerischen Einsatz des Pinsels, trägt die Farben fließend auf das gut durchfeuchtete Papier auf und benutzt die Trocknungsränder als umrissgebende Bildelemente. Das Blatt ist von Farbe regelrecht durchtränkt, so dass es sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite betrachtet werden kann.

Auch sonst zeigte Nolde bei diesen „Marabus“, wie geschickt er jede Routine mied und wie gern er neue Herangehensweisen ausprobierte. So berichtet er, wie er einmal seine Aquarelle in den „frierenden Abendstunden“ draußen trocknen ließ und danach feststellte, dass sich „auf dem Papier die gefrorenen Farben in kristallenen Sternen und Strahlungen“ abgesetzt hatten. Nolde nutzte für seine Kunst die Gesetzmäßigkeiten der Natur. „Folgerichtig“ so erklärte er sein Vorgehen, sollten sich seine Experimente auswirken – „wie die Natur selbst ihre Gebilde schafft, wie Erz und Kristallisierungen sich bilden, wie Moose und Algen wachsen.“

Abendliche Marschlandschaft mit Gehöft, um 1935

Audio- und Textinformation zum Werk

Emil Noldes „Abendliche Marschlandschaft“ entstand um 1935 im unmittelbaren Umfeld seiner norddeutschen Heimat. Der Maler – eigentlich Hans Emil Hansen – hatte sich schon als junger Maler nach seinem Geburtsort Nolde, nahe der dänischen Grenze, benannt und war auch später, als bekannter Künstler, seiner Gegend treu geblieben. In Seebüll baute er ein Haus mit Atelier, Galerie und Garten – bis heute das Nolde-Museum.

„Wir standen auf unserer Warft Seebüll“, heißt es in Noldes Autobiographie, „die ganze weite Himmelwölbung über uns, mehr noch als den Halbkreis rundend, denn seltsam ist es, wie sehr eine kleine Anhöhung in der flachen Ebene den Himmelsbogen vergrößert.“

Noldes Anwesen in Seebüll ist von Friesenhöfen umgeben, und die „Abendliche Marschlandschaft“ zeigt einen dieser Höfe vor dem Himmelsbogen und der leicht gekrümmten Horizontlinie – genau wie der Maler es beschrieb. Das goldockerfarbene Kornfeld und die chromgelben Lichtreflexe auf dem Wasser führen den Betrachter perspektivisch in die unendliche Weite der Marsch. Hinter dem Deich duckt sich rot das Gehöft, darüber der grenzenlose blaue Abendhimmel.

Diagonale Blickachsen binden die Komposition zusammen. Wie Kraftfelder stehen sich die Farbsegmente gegenüber: Gelb und Blau, hell und dunkel, warm und kalt. Die auffällige Symmetrie der Darstellung erinnert an Vorbilder der Romantik. Gerade diese strenge Raumflucht konfrontiert den Betrachter mit kosmischer Weite und Unendlichkeit.

Abendsonne an der Küste, 1946

Audio- und Textinformation zum Werk

Emil Nolde schuf „Abendsonne an der Küste“ – wie auch andere Meer-Aquarelle dieser Zeit – nicht vor der Natur, sondern aus der Erinnerung. Es gehört zu einer ab 1946 entstandenen Reihe von Aquarellen und Ölgemälden, in denen der Maler auch das Thema „Licht“ variierte. Tief am Horizont steht eine flammende Sonne; sie durchglüht den Abendhimmel und spiegelt sich im Wasser mit ihrer leuchtenden Aura bis in den Bildvordergrund.

Nolde hat die verschiedenen Farbschichten – rot, blau und gelb – planvoll angelegt, ohne den gelenkten Zufall der nass ineinander laufenden Pigmente auszuschließen. Auch die Trocknungsränder spielen – typisch für seine Aquarelltechnik – kompositorisch eine Rolle.

So zieht einer dieser Ränder einen inhaltlichen Bogen zwischen dem Leuchtturm links und den Segelschiffen rechts – also zwischen Schiffen, Hafen und den alles durchdringenden Sonnenstrahlen.

Die Ausrichtung der Perspektive auf den flammenden Himmelskörper hat eine kunsthistorische Tradition, die von Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge über Van Gogh und Munch bis zu Nolde reicht, und ist auch im Zusammenhang mit den im 19. Jahrhundert verankerten Ideen des „Urlichts“ und des „Urlebens“ zu verstehen.

„Harmonie“ hat Nolde auf einem der Rahmen seiner Meer-Bilder notiert. „Harmonie“ ist das Grundthema all dieser Darstellungen.

Auffallend ist auch, dass – wie in anderen Bildern der Serie – die einsame Meereslandschaft nur von zwei Segelbooten belebt ist. Seite an Seite ziehen sie ihre Bahn – vielleicht ein symbolischer Hinweis auf die Lebensbahn Noldes und seiner Frau Ada, die im Entstehungsjahr der Meeresbilder nach schwerer Krankheit starb.

Meer mit qualmendem Dampfer, 1946

Zwei Schauspieler, 1910/11

Weiße Lilien, blaue Glockenblumen und roter Mohn, um 1940

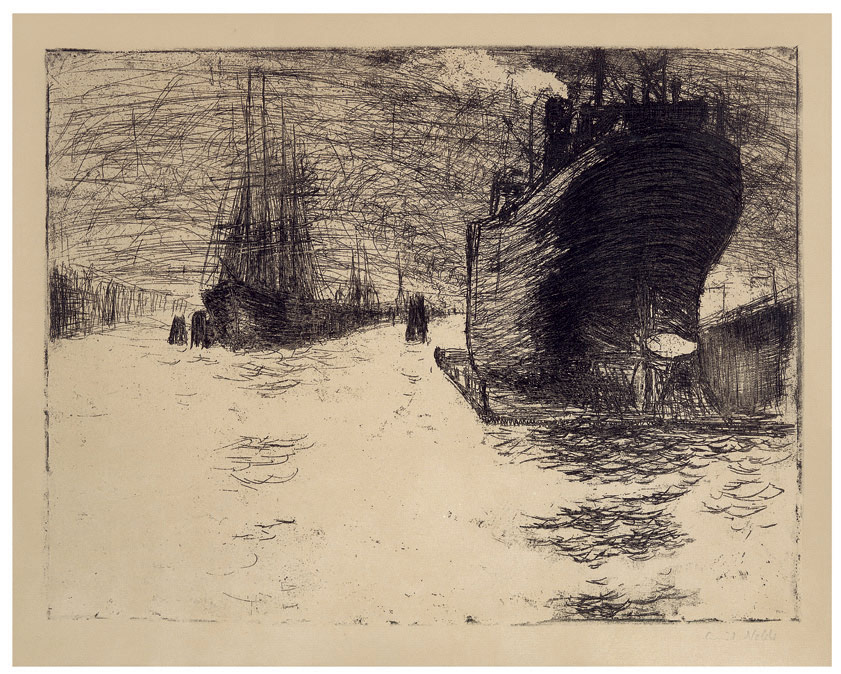

Reiherstiegdock, 1910

Audio- und Textinformation zum Werk

Im Februar 1910 kam Emil Nolde für einige Wochen nach Hamburg. Er bezog ein Zimmer in der „Matrosenschenke“ Petersen am Hafen und stürzte sich tief in die Arbeit.

„Mit den Pinassen voller Menschen ging ich fahrend, arbeitend, bei dem Getriebe auf den Landungsbrücken saß ich, immer arbeitend, und abends legte ich die Platten in die fressende Säure, drei Stunden war die angemessene Zeit. Ich schlief schwer müde, wie angewachsen im Bett, und doch genau zur richtigen Minute aufwachend, nachschauend, spülend, – sie war gut. Es war ein Untertauchen des ganzen Menschen in Arbeit und Spannung.“

An der in jenen Wochen entstandenen Radierung „Reiherstiegdock“ lässt sich dieser eruptive Schaffensprozess ablesen. Leere, unbearbeitete Flächen wechseln mit dichten Schraffuren, bei denen – so ein Nolde-Interpret – noch „ die Splitter unter dem kerbenden und grabenden Schnitt des Messers“ auf der Eisenplatte zu ahnen sind.

Durch den Wechsel von hellen und dunklen Passagen wird der Betrachter über die Wasserstraße perspektivisch ins Bild hineingezogen, vorbei am trockengelegten Dampfer rechts, dem schräg gegenüber liegenden Segelschiff links und den sich dahinter scheinbar endlos anschließenden Hafendocks..

Geradezu kraftstrotzend wirkt der namenlose Maschinenkoloss mit seiner freigelegten Schiffsschraube – die schwarze Silhouette ragt bis in den oberen Bildrand. Aus dem Schiffsschornstein steigt eine feine Dampfwolke in den dunstigen Himmel bis hin zum Segelschiff, das auf dem hell gelassenen Untergrund zu schweben scheint.

In menschenleerer Kulisse lässt Emil Nolde zwei Schiffskörper einander begegnen: der robuste Dampfer als Symbol der technisierten Gegenwart, und das fragile Segelschiff wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit.

Zigeunerin, 1921

Audio- und Textinformation zum Werk

„Ein Meister ist da! Er malt ganz schnell, sehr ähnlich, und jeder Abgemalte bekommt einen Peseta!“ so wurde Emil Nolde während einer Spanienreise 1921 angekündigt, als er, ausgestattet mit Zeichenblock und Farben, eine Zigeunersiedlung besuchte.

Bei einer dieser Sitzungen entstand das vorliegende Aquarell- Porträt einer Zigeunerin. Hier experimentierte Nolde besonders mit der Farbgebung: Gelb für den Hintergrund, Blau für das Kleid und Rot für den Schal – mit diesem Dreiklang schafft er den Rahmen für das von blauschwarzem Haar umrahmte, dunkle Gesicht und erhöht die exotische Schönheit der Frau, in dem er Augenhöhlen und Mund violett abtönt und orange Sonnenflecken auf ihren Wangen spielen lässt.

Das Thema „Zigeuner“ war zu jener Zeit in der Kunst nicht neu: Delacroix, Van Gogh, Henri Rousseau, und vor allem der „Brücke“- Künstler Otto Mueller, beschäftigten sich mit der Darstellung der Sinti und Roma. Sozialkritik war selten im Spiel, auch bei Nolde fehlt sie, obwohl er in seinen Erinnerungen von den beklemmenden Lebensverhältnissen berichtet, die er in der Zigeuner-Siedlung vorfand: Etwa 3000 spanische Zigeuner lebten – von der restlichen Bevölkerung argwöhnisch beäugt – in Steinhöhlen an einem Stadtrand.

Nolde wollte dem ursprünglichen Leben der gesellschaftlichen Außenseiter möglichst nahe kommen. Dabei erkannte er durchaus Würde und Unabhängigkeit seines Modells. So zeigte er die klassische Schönheit der Frau und stellte sie im Profil dar – geradezu herrschaftlich und zeitlos, wie auf einer Porträtmünze.

Zwei kleine Mädchen, um 1930

Audio- und Textinformation zum Werk

Wie ein Fotograf arrangierte Emil Nolde Zwei kleine Mädchen leicht versetzt zueinander, damit sie dicht und gleichberechtigt Kopf an Kopf beisammen stehen. Durch den eng gefassten Bildausschnitt und die formatfüllende Größe empfindet der Betrachter den Eindruck unmittelbarer Nähe. Still und aufmerksam – mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln – schmiegen sich die Kinder aneinander: jedes ein Teil des anderen.

Form und Farbe der Darstellung gehen im Blau-Rot der Kleidung und in den gelb-blonden Haaren ineinander über. Der Akkord der Grundfarben verbindet sich mit dem blass-grauen Hintergrund. Über den nass-in-nass verlaufenen Pigmenten sind die Gesichtzüge mit nur wenigen schwarzen Strichen markiert. In zartesten Nuancen und wie in einer Momentaufnahme stellt Nolde die Zurückhaltung des blassen Mädchens rechts dem zugeneigten Lächeln des rotbackigen Mädchens gegenüber und reichert die abwartende Stille mit leiser Spannung an.

Über die Identität der beiden Mädchen und die Frage, ob es sich möglicherweise um Geschwister handelt, kann nur spekuliert werden. In seiner bildnerischen Konzeption orientierte sich Nolde an der althergebrachten Form des Doppelporträts, ohne jedoch der repräsentativen Funktion dieses Bildtypus’ zu entsprechen und auch ohne dabei die traditionelle Aufgabe des Porträtisten zu übernehmen, nämlich die unverwechselbare Individualität der Dargestellten festzuhalten.

Anemonen und Figurenkopf, um 1930

Audio- und Textinformation zum Werk

„Jeder Künstler sieht die Natur in seiner, nur ihm eigenen, Art, neu und reizvoll… und wer Blumen malt, der male ihr tieferliegendes Leben, ihre Seele“, erklärte Emil Nolde einmal.

In dem um 1930 entstandenen Aquarell „Anemonen und Figurenkopf“ kombinierte Nolde nicht zum ersten Mal ein klassisches Blumenstück mit einem Kultgegenstand. Er besaß eine umfangreiche Volkskunst-Sammlung, deren Exponate in vielen seiner Stillleben auftauchen. Hier ist es keine exotische, sondern eine christliche Statue, die er seinem Bild beigibt – vermutlich die Heilige Dorothea mit der Krone, eine kleine gotische Heiligenfigur von 1430.

Nolde zeigt die weißen Anemonen in ihrer ganzen Üppigkeit. Ihre wolkigen Blüten schieben sich bis über den Bildrand. „Vom Bilde aus soll ein Hauch geistig-seelischer Schönheit“ ausgehen – forderte er, „über den Rahmen hinaus, den ganzen Raum füllend.“

Die Blütenköpfe mit ihren dottergelben Staubgefäßen geraten vor dem schwarz-grauen Hintergrund geradezu ins Strahlen und bilden einen voluminösen Kontrast zu den Stengeln in der blauen, von Blattwerk umrankten Vase. Ohne erkennbare Pinselzeichnung verschwimmen Pflanzen, Vase und Figur im Zusammenspiel der verlaufenden Farben mit ihren Trocknungsrändern. Nur das reflektierende Licht trennt die Gegenstände von einander und hebt sie aus dem unklaren Dunkel des Hintergrunds. So steht dann der Dreiklang der Blumen in direktem Bezug zur dreizackigen Heiligenkrone und wird zur Metapher für das Mysterium des Wachsens und das Wunder des Lebens.

Königskerzen und Lilien, 1935/1939

Audio- und Textinformation zum Werk

Der große Garten, den Emil Nolde mit seiner Frau Ada um ihr Haus in Seebüll anlegte, bot dem Maler Inspiration und ein nicht enden wollendes Angebot an Motiven. An seinen Blumenbildern lässt sich das Fortleben einer romantischen Sichtweise aufzeigen, die mit Malern wie Vincent van Gogh um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert wieder belebt wurde und sich prägend auf die deutsche Avantgarde auswirkte. Bei Nolde, wie bei Van Gogh, trat dabei der schöpferische Zusammenhang zwischen Natur und Kunst existentiell zutage.

Nolde rückt den Betrachter an die üppig wachsenden Blumen heran. Mit ihrer Energie scheinen sie den Bildrahmen zu sprengen. Der Maler verleiht ihnen zudem eine personelle und gestische Präsenz: Hier lässt er die gelben Königskerzen in einem Dialog mit den komplementärfarbenen violetten Lilien treten, in dem er sie – wie vom Wind bewegt – einander zuneigt.

Auf den ersten Blick wirkt der Bildausschnitt in diesem Ölgemälde zufällig, doch bei genauerer Betrachtung lässt sich die kompositorische Zwiesprache erkennen: links ragen warmfarbene Blütenstände gen Himmel und durchschneiden die Wolkenformationen; rechts neigen sich die kaltfarbigen, bereits ein wenig welken Blütenblätter, wie von den Wolken niedergedrückt, zur Erde. Mit dieser Darstellung von Blühen und Welken verdeutlichte der alternde Nolde den Kreislauf des Lebens – ganz im Einklang mit seiner religiösen Naturauffassung, um die sich sein künstlerisches Denken zeitlebens drehte.

Drei Dschunken, 1913

Sein kleines Mädchen, 1915/25

Rittersporn mit roten Blumen, um 1940

Feldblumen, roter und blauer Mohn und Schafgarbe, um 1950

Exotische Blüten, 1914

Audio- und Textinformation zum Werk

Vom Herbst 1913 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 unternahm Emil Nolde mit seiner Frau Ada als Mitglied der „Medizinisch- demographischen- Deutsch-Neuguinea-Expedition“ des Reichskolonialamts eine Reise in die Südsee. Im März erreichte die fünfköpfige Gesellschaft Neu-Mecklenburg – eine der zu Papua- Neuguinea gehörenden Inseln.

Nach mehreren Wochen „in müßigem Nichtstun“ – so berichtet Nolde in seinen Erinnerungen – begann er „wieder und immer wieder die kleinen Strichzeichnungen, oder auch intime farbige Notizen zu machen, oft einige kleine Blätterranken nur, Gräser oder Blumen.“

Skizzen entstanden, darunter mögliche Vorlagen zu großen Bildern, aber auch Aquarelle wie die hier vorliegenden „Exotischen Blüten“. Noldes besondere Vorgehensweise beim Aquarellieren lässt sich hier gut erklären.

Auf gut angefeuchtetem Papier legt der Maler den Hintergrund mit der Hügelsilhouette in blassen Farben nur vage fest. Das wässrige Blau, mit dem er den Himmel andeutet, lässt er zu Wolken trocknen, deren Leuchtkraft durch das teils weiß gebliebene Papier besonders hervortritt. Dann wird das dunklere Grün der Pflanzen und vereinzelt auch das Orange der Blüten nass-in-nass mit dem Pinsel aufgetragen. Der zarte Verlauf der aufgesetzten Farben ergibt – zusammen mit den kräftiger konturierten Blütenrispen auf den trockeneren Papierpartien – einen spannungsvollen Wechsel zwischen Leuchten und Verdämmern. Dann beginnt der zweite Arbeitsgang. Nolde zieht in der getrockneten Arbeit mit schnellen schwarzen Pinselstrichen den Wuchs der Pflanzen nach. So vermittelt er dem Betrachter ein räumliches Gefühl. Nicht nur bei diesen „Exotischen Blüten“, bei vielen anderen Aquarellen wendet er diese Technik an.

Tänzerin, 1920/25

Audio- und Textinformation zum Werk

Tanzen war ein Thema, mit dem sich Emil Nolde in seiner Malerei schon früh beschäftigte – hatte doch der künstlerische Expressionismus auch die Revolutionierung des klassischen Tanzes mit sich gebracht. Seither drehte sich alles um die Verkörperung des persönlichen Empfindens. Für den modernen Ausdruckstanz standen berühmte Namen: Mary Wigman oder Gret Palucca. In der Malerei galt der Tanz als Motiv, das den Maler vor besondere Aufgaben stellte.

Tatsächlich überträgt Emil Nolde beim Aquarellieren den schnellen, schwingenden Rhythmus seiner Tänzerin direkt aufs Papier. Er gibt der knabenhaften, jungen Frau einen durchscheinenden Schleier in die Hände – hier fungiert der Stoff gleichzeitig als Bildhintergrund. Inmitten einer dynamischen Bewegung, die ungemein feurig beinah über den Bildrand hinausschwenkt, hält der Maler den weiblichen Körper fest.

Schon 1901 kombinierte Nolde in seinen Darstellungen Feuer und Tanz. Doch im Gegensatz zu seinen Lithographien und Holzschnitten, die vor allem zwischen 1910 und 1921 entstanden, wird das Feuer hier nur noch durch die lodernde Bewegung der Tänzerin und das Glühen der Farben – Zinnoberrot, Gelb und Blauschwarz – zum Ausdruck gebracht. So wird der feurige Tanz zum Sinnbild ungezügelter Lebensfreude.

Zwei Kinder spielen am Strand, um 1930

Audio- und Textinformation zum Werk

Mit dreiundsechzig Jahren begann Emil Nolde 1930 an der Nordsee seine Lebenserinnerungen. Er bezeichnete sich darin als malenden „Tagelöhner“, der „alle Tage, alle Stunden“ in die Fülle der sich bietenden Naturschönheiten einzutauchen sucht und dabei „wie ein Trunkener“ durch den „flüssigen Sand der Dünen“ umherirrt. Zu seinen bevorzugten Themen am sommerlichen Strand gehörten spielende Kinder, die er „wie kleine Tierchen im graugelben Sand krabbelnd, am Strand laufend, in den Wellen plätschernd“ erlebte.

Nolde zeigt hier den Strand als helle, weiße Fläche; das Meer steht wie eine blaue Wand am Horizont; und die spielenden Kinder sind in ihr Tun versunken. Bis auf wenige Meter hat der Maler sich ihnen genähert. Die Beiden mit ihren roten Hemden und weißen Shorts werfen in der Mittagssonne kurze gelbe Schatten. Der stehende Junge verbindet mit seiner Silhouette Strand und Meer; der andere sitzt da, und zwischen beiden wartet ein grüner Blecheimer auf die Strandsammlungen.

Durch das Übergewicht der drei Grundfarben Rot, Blau, Gelb und das ausgesparte Weiß des Maluntergrunds vermittelt Nolde mit wenigen Kunstgriffen die gleißende, für die Nordseestrände charakteristische Lichtintensität. Der Maler befreit das Spiel der Kinder von allen erzählerischen Nebensächlichkeiten. Seine großformatige Darstellung der beiden Jungen weist ganz auf die kosmische Weite der Landschaft.

Berglandschaft, um 1935

Berglandschaft mit Hütte, um 1935

Audio- und Textinformation zum Werk

„Jeweils während einiger Wintermonate reisten wir alljährlich in die winterliche Welt der Berge, gesundheitlich Stärkung suchend. Aber auch immer führte ich meine Aquarellfarben mit, malend, wo ich es konnte, die Schneeberge, die Wolkenschönheit, die Wettertannen“, heißt es in Emil Noldes Erinnerungen. Vor 1940 entstanden bei einem der Aufenthalte die „Berglandschaften“.

Die „Berglandschaft mit Hütte“ bezieht ihre Wirkung aus dem Gegeneinander von Natur und Kultur – dem kalten Blau der Schneeberge, den warmen Erdtönen, und der vielleicht letzten Behausung diesseits der Waldgrenze. Dagegen zeigt das Blatt

„Berglandschaft“ ein reines Naturschauspiel. Dort, wo kein Mensch mehr zu finden ist, ragt die Gebirgskette über dem schmalen Grün der letzten Bäume und strahlt im gleißenden Licht des eisblauen Wintertags. Im lichtdurchfluteten Farbenmeer sind weder Konturlinien noch modellierende Binnenzeichnung zu entdecken. Nolde zeigt das Zusammenspiel der Gegensätze. Farbe, Licht, Wolken und Berge verschmelzen zu einem unauflöslichen Ganzen, zum Schöpfungsbild.

Schon als junger Künstler hatte Nolde den Bergen eine Seele eingehaucht, hatte sie – in einer erfolgreichen Postkartenserie, mit der er gutes Geld verdiente – als Urgestalten mit menschlichen Gesichtern ausgestattet. „Alles Urwesenhafte fesselte immer meine Sinne“, notierte er dementsprechend. „… der Wind, die Sonne – ja der Sternenhimmel ist wohl fast noch so, wie er vor fast fünfzigtausend Jahren war.“